- Accueil

- Lutte ouvrière n°2973

- Ukraine-Russie : les populations continuent de payer

Dans le monde

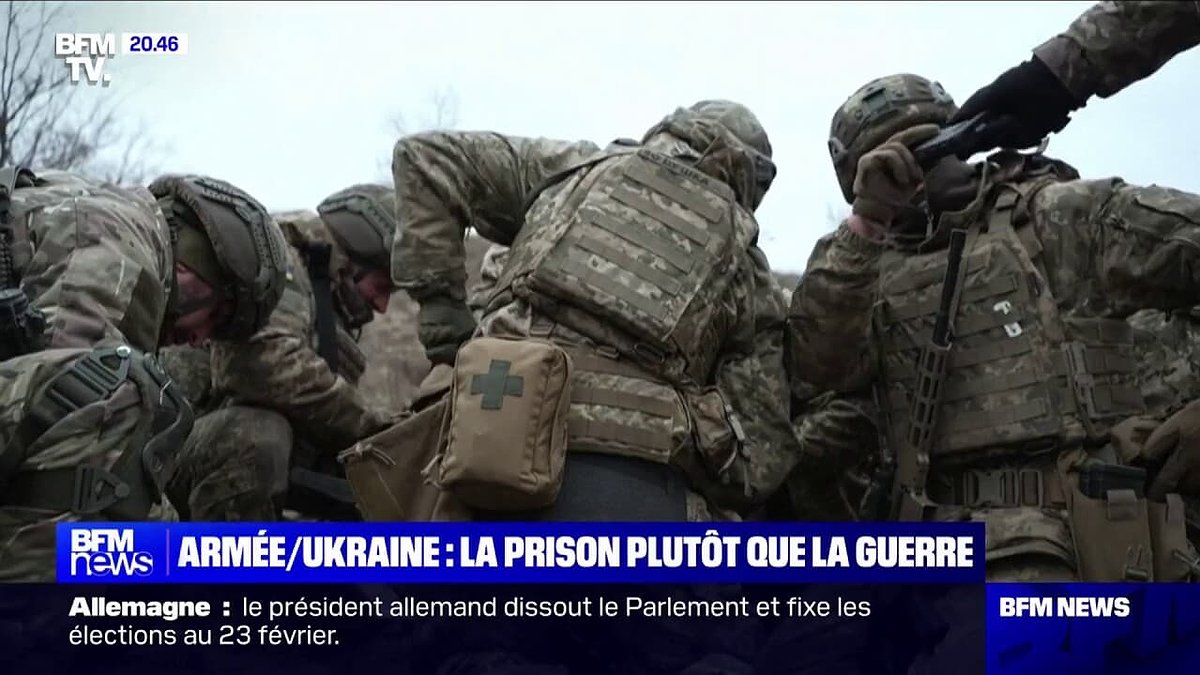

Ukraine-Russie : les populations continuent de payer

Après plusieurs tentatives infructueuses d’amener Poutine à la table des négociations, Trump s’est récemment dit insatisfait et agacé.

Pour soigner une image de faiseur de paix qu’il s’est fabriquée lui-même, le président américain a donné cinquante jours au dirigeant russe pour arriver à un accord de cessez-le-feu en Ukraine.

Trump a passé les premiers mois de son mandat à faire pression sur Zelensky, en menaçant à de nombreuses reprises d’arrêter de livrer des armes à l’Ukraine. Ces pressions ont été couronnées de succès, non pas en matière de paix – ce qui n’intéresse que moyennement Trump, au-delà de son autopromotion permanente –, mais pour assurer l’accès des grandes entreprises américaines aux terres rares d’Ukraine. Un accord dans ce sens a été conclu le 30 avril au nom du gouvernement ukrainien aux abois, obligé de se soumettre au puissant impérialisme américain. Ioulia Svyrydenko, qui en a été la signataire, vient d’accéder au poste de Première ministre, ce qui confirme probablement l’influence des États-Unis sur le gouvernement ukrainien. Son programme comporte une accélération des privatisations, dont le grand capital étatsunien aura certainement la part du lion.

À présent que la soumission de l’Ukraine est actée ouvertement, Trump veut mettre la pression sur Poutine. Il proclame maintenant que les livraisons d’armes à l’Ukraine sont de première importance pour l’aider à résister à son adversaire. Mais il est bien plus difficile de faire plier Poutine et la Russie que Zelensky et l’Ukraine.

Ce renversement de sa politique entraîne des contorsions politiques de la part d’élus républicains ayant promis que les États-Unis ne dépenseraient plus d’argent à aider l’Ukraine. Trump emboîte le pas à son prédécesseur Biden, à ceci près qu’il veut que ce soit les pays européens qui achètent du matériel militaire aux industriels américains pour l’offrir ensuite à l’armée ukrainienne.

Les puissances européennes, telle que la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie, se veulent les adversaires les plus déterminés de Poutine, mais dans le rapport de force entre les États-Unis et la Russie elles ne comptent guère. L’impérialisme américain ne se prive donc pas de leur faire sentir leur dépendance et de leur imposer sa puissance. Tout au plus, chacun de ces impérialismes de seconde zone peut-il espérer favoriser ses propres capitalistes quand il sera l’heure de capter les milliards des marchés de la reconstruction des régions dévastées par la guerre.

Pour l’heure, les dirigeants européens ne voient rien d’autre à faire que de continuer à fournir des armements à l’Ukraine, poussant les deux belligérants à épuiser leurs forces dans une guerre sans fin. De son côté, pour que le soutien de la population ukrainienne à la guerre ne faiblisse pas trop, malgré les morts et la corruption de son État, Zelensky se doit d’entretenir l’espoir, sinon d’une reconquête des territoires occupés par l’armée russe, du moins d’un cessez-le- feu. Il a ainsi une nouvelle fois proposé des négociations à la Russie, qui ne donnera probablement pas suite tant qu’elle peut espérer se renforcer encore sur le terrain.

En attendant, la guerre continue de faire rage. L’Ukraine construit un mémorial géant capable, selon son architecte, d’accueillir les dépouilles de 130 000 à 160 000 victimes de guerre. C’est un nombre équivalant à celui des soldats français et allemands de la Première guerre mondiale dont les restes reposent à l’ossuaire de Douaumont, sur le champ de bataille de Verdun. Quant à la Russie, elle a récemment cessé de publier ses données démographiques pour cacher l’ampleur du coût humain de ses avancées militaires.

Les populations ukrainienne et russe continuent ainsi de payer le prix du sang dans un affrontement catastrophique entre puissances et une guerre fratricide.